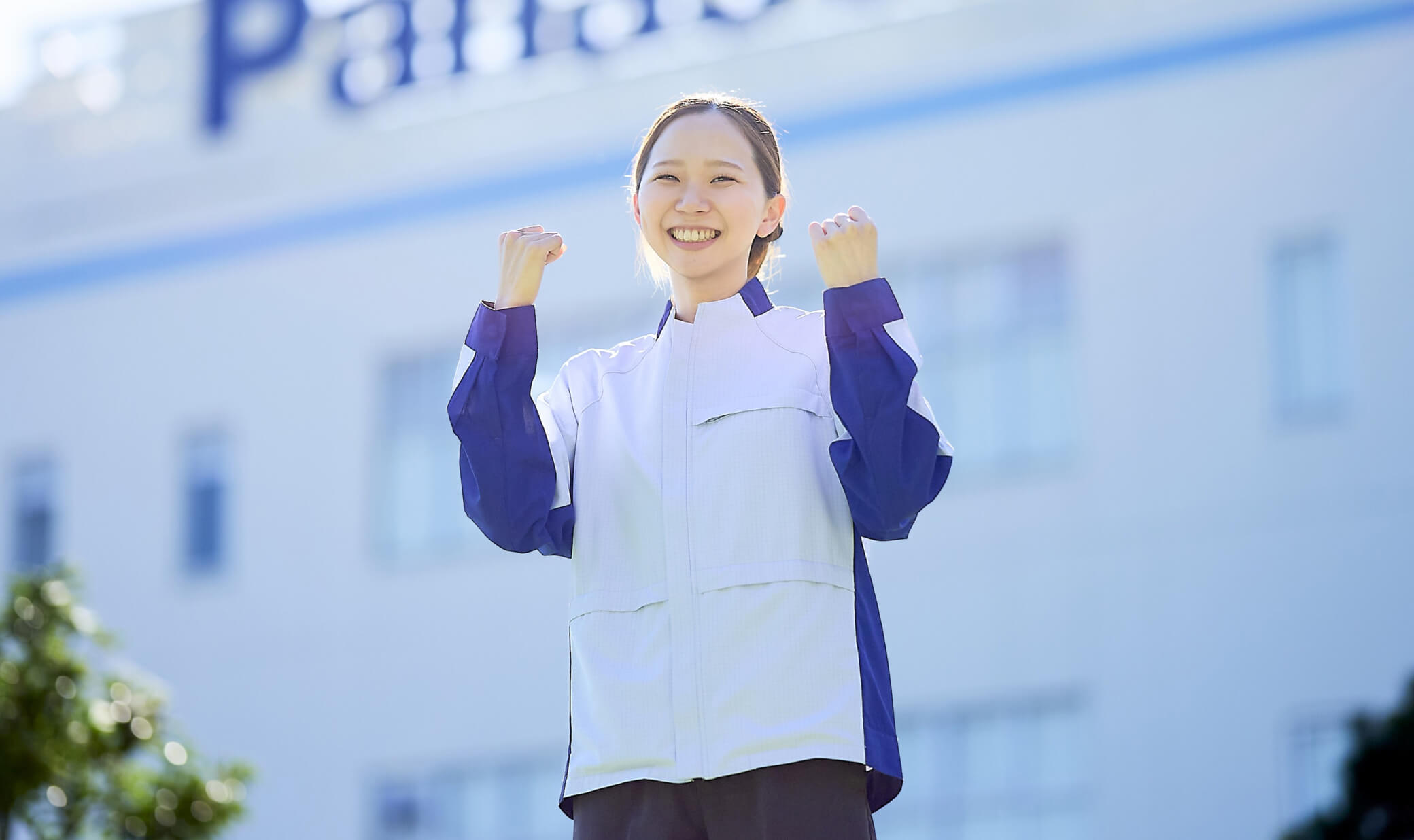

ロボコンに熱中した学生時代を経て、工場革新の最前線へ――ロボティクス第一人者をめざす「想い」

現場の最前線で、ロボット技術の実装に挑む

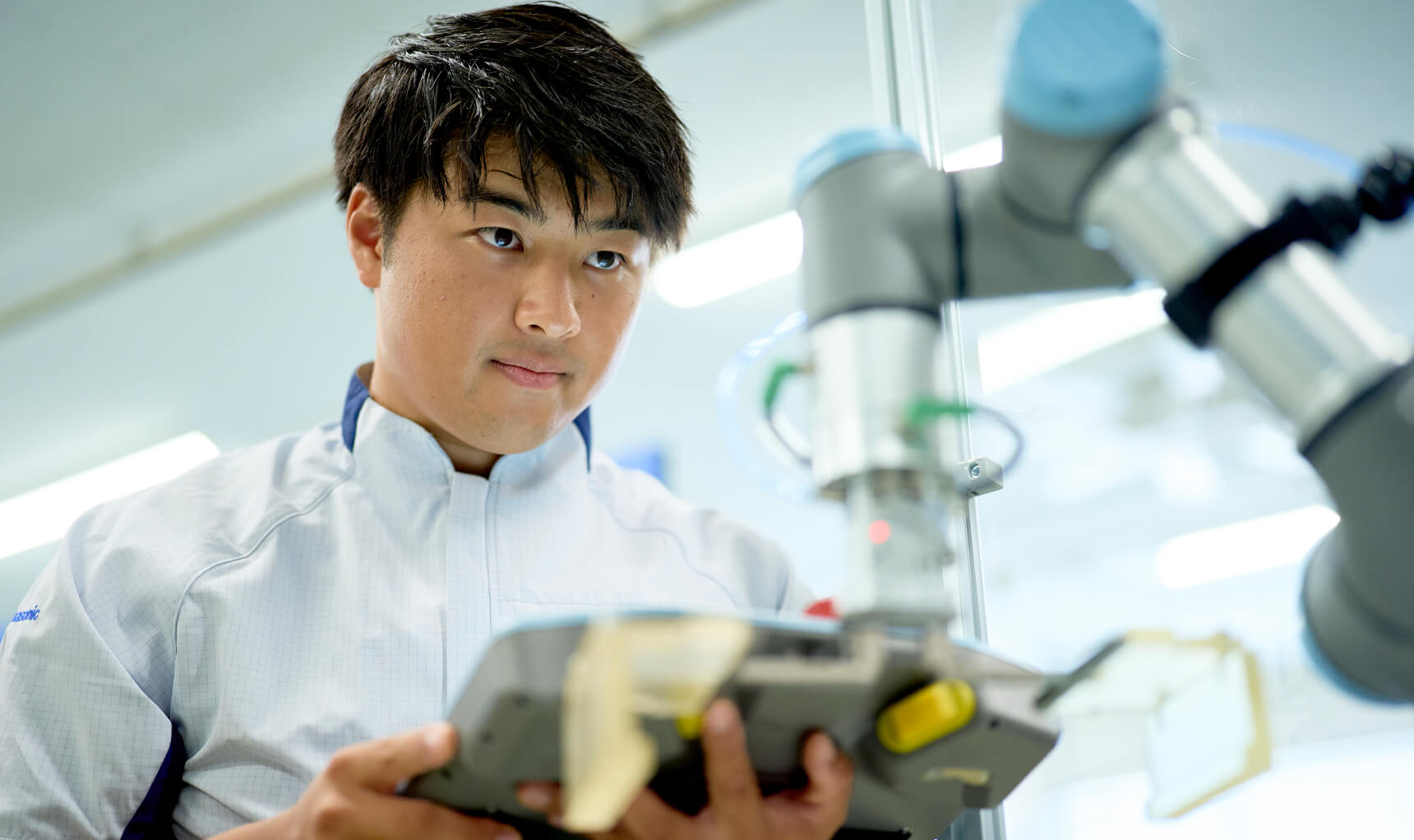

パナソニック インダストリー(以下、インダ)のメカトロニクス事業に2025年誕生した「コアプロセス革新センター」に所属する山本。生産現場の効率化・省人化をめざし、協働ロボットや無人搬送車(AMR)などの技術導入を推進する役割を担っている。

人と協働するロボットアームの導入検証など、現場の最前線で新しい技術を実装することに、やりがいを感じているという。

日本で作ったラインや設備を海外拠点に導入する機会も多く、ダイナミックな仕事に携われるともいう。

社外のサプライヤー企業や設備関連企業を視察したり協議したりする機会にも恵まれ、毎日のように斬新な発見があると、山本はきらめく目で話す。

機械への興味とロボコンが導いた道

幼い頃から、動くものや機械に強い興味を持っていたという山本。とくに車やブロックのような組み立てられるおもちゃに夢中になって遊んでいたと笑う。ミニカーを並べて眺めたり、分解したりすることも好きだったという。

そんな山本にとって、高等専門学校(以下、高専)への進学は必然的な選択だった。とくに、ロボットコンテスト(通称:ロボコン)への出場が、高専を志望した最大の理由だったと語る。電子機械工学科に入学し、電気や機械の基礎を学びながら、憧れていたロボコンへの参加を果たすことになる。

アイデアを出し合い、試行錯誤を重ね、時には夜遅くまで作業することもあったという。

5年間の高専本科を終える際、就職という選択肢もあった。しかし山本は「もっと学びたい」という想いから、続く2年間の専攻科への進学を決意する。生産システムを専攻し、本科で習得した電気・機械の知識に加えて、プログラミングや生産システムについても学びを深めることができたという。

専攻科に進んだ山本は、コロナ禍で活動が制限される中でも後輩が出場するロボコンのサポートや指導に関わり続けた。行動制限下でオンライン開催となった大会でも、できる範囲で開発活動を継続し、後輩たちと共に知恵を絞った。

地元愛と出会いが導いた、新たなキャリアの一歩

就職活動を始めるにあたって、山本が最も重視したのは地元である三重県伊勢市で働けることだった。伊勢志摩の風光明媚な景色や雰囲気に強い愛着があり、休日にはドライブで周辺を巡るほど、この土地が大好きだとはにかむ。

山本は伊勢拠点の工場見学会に参加する。現場の活気あふれる雰囲気や、最新鋭の設備の規模に圧倒されただけでなく、何より職場の明るい雰囲気に強く惹かれたという。

大阪で開催された入社式で約180人の同期に出会い、翌日から約1,000人ものパナソニックグループの新入社員が集まる半月にわたる合同研修が始まった。社会人としての基礎やマナーを学ぶ機会を得た。さらにその後にインダ独自の研修が続く。

配属先となった伊勢に着任してからも約2カ月間にわたって生産技術の基礎を徹底的に学んだ。現場で即戦力となるための準備を着実に進めることができた。

これまで技術者の目視に頼ってチェックしていたモノを、数値化して客観的に品質を判断できるようにしていく設備の開発に当たっては、高専時代に鍛えたコミュニケーション力が活きたと語る山本。

設備の品質確認が完了したら終了ではなく、取扱説明書や作業手順書の整備など、次の工程の立ち上げに必要な情報を的確に伝える必要がある。海外拠点の場合は日本語に加えて英語版の作成も必要だ。立ち上げ現場とデスクを行き来して、試行錯誤しては手直しを繰り返す日々。すべての準備が整い、設備が海外へ無事に出荷された日、山本の心は「やり切ったすがすがしさ」で満たされた。

見えないところから、見違える世界に変えていく

入社して4年。とくに成長を感じるのは、現場で現物を確認し、根本原因を特定する力がついてきたことだという。納期を見据え、問題が発生した際には早めに相談することや、優先順位をつけて対応する力も身についてきたという。

山本は「インダで働く上で大切なのは、興味を持ったことをとことん深掘りし、手を動かして学ぶこと」だと力説する。

日々沸き起こる新しい課題に向き合いながら、自分自身が着実に成長を続けていると実感している山本。

インダは自己研鑽の環境も充実しており、技能検定の勉強も業務扱いとなるなど、学びたいことに対して会社がしっかりとサポートしてくれると話す。フレックス勤務制度や在宅勤務制度も整備されており、仕事と学びのバランスを取りやすい環境が整っている。

見えないところから、見違える世界に変えていく── 今後は、ロボティクスを活用した省人化技術をさらに深めていきたいと考えている山本。国内外の現場で人の重労働や単純作業を減らし、従業員がより創造的な付加価値の高い仕事に集中できる環境を広げていくことが、山本が実現したい「未来の働き方」である。

実現したい未来に向けて山本は自ら道を描き、今日も新しい知識と技術を吸収しながら、その歩みを進めている。

※記載内容は2025年9月時点のものです